Folgende Wegekreuze, Bildstöcke und Ehrenmale findet man in Dattenberg und Umgebung:

1

2

Wegekreuz:

Hauptstraße Römerwall

Schöffenkreuz

Inschrift oben: „Anno 1719, den 3. Augustus.“

Inschrift unten: „Antonius Birrenbach, Gerichtsscheffen, undt Gertrudis Schmizs; Eheleuth.“

Schöffen… / Scheffen… – beide Schreibweisen sind möglich.

Schöffen waren Personen, die mit Aufgaben in der Rechtsprechung und der Verwaltung betraut waren.

Siehe Wikipedia.

1

2

1

2

1

2

1

2

Wegekreuz:

Dattenberger Brauerei

Gedenkkreuz von 1669, das der Gerichtsschöffe Immet von Honnef mit 20 Jahren errichten ließ.

Inschrift: „Immet von Honnef Eva von Sdehn Eheleut zu Tadenberch. Dis Creutz Got zu Ehren aufgerichtet.“

Die Anlage wird gepflegt von Christiane & Matthias Ludwig, Besitzer des Brauereiladens und der Dattenberger Brauerei.

Siehe auch Ehrenmal auf dem alten Friedhof.

Bis 1958 stand hier auch das Backhaus der Burgberger Familien.

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

Wegekreuz:

Burgstraße -> Wallen

Errichtet am 13.4.1986 von der Familie Siebertz anlässlich eines Verwandtentreffens.

Unter dem Kruzifix ist ein sogenanntes „Hauszeichen des Severin Sybertz“ mit der Jahreszahl 1561 eingraviert. Weitere Unterlagen erwähnen hierzu das Jahr 1675.

Mit der Zeit taucht der Name „Siebertz“ in verschiedenen Schreibweisen auf.

© Familie Siebertz

1

2

1

2

Wegekreuz:

Heeg -> Hähnen

Bis in die 1960er Jahre stand an der L256 zwischen den Ortsteilen Heeg und Hähnen der Ortsgemeinde Dattenberg schon ein Wegekreuz.

Gefertigt von der Zimmerei Schneider aus Leubsdorf wurde im Herbst 2023 von der Dorfgemeinschaft Heeg dieses Kreuz aufgestellt.

1

2

1

2

Wegekreuz:

Angstweg

Wurde bis 2021 über 30 Jahre lang von Leni Wagner gepflegt. Mittlerweile hat Joachim Kröll die Pflege übernommen.

Werner Siebertz: „Das Kreuz war früher Grabkreuz von Andreas Siebertz -> Onkel von Franz Siebertz -> Vater von Werner Siebertz und Geschwister. Karl Siebertz, Bruder von Werner Siebertz, hat den Korpus eingeschnitzt.“

1

2

1

2

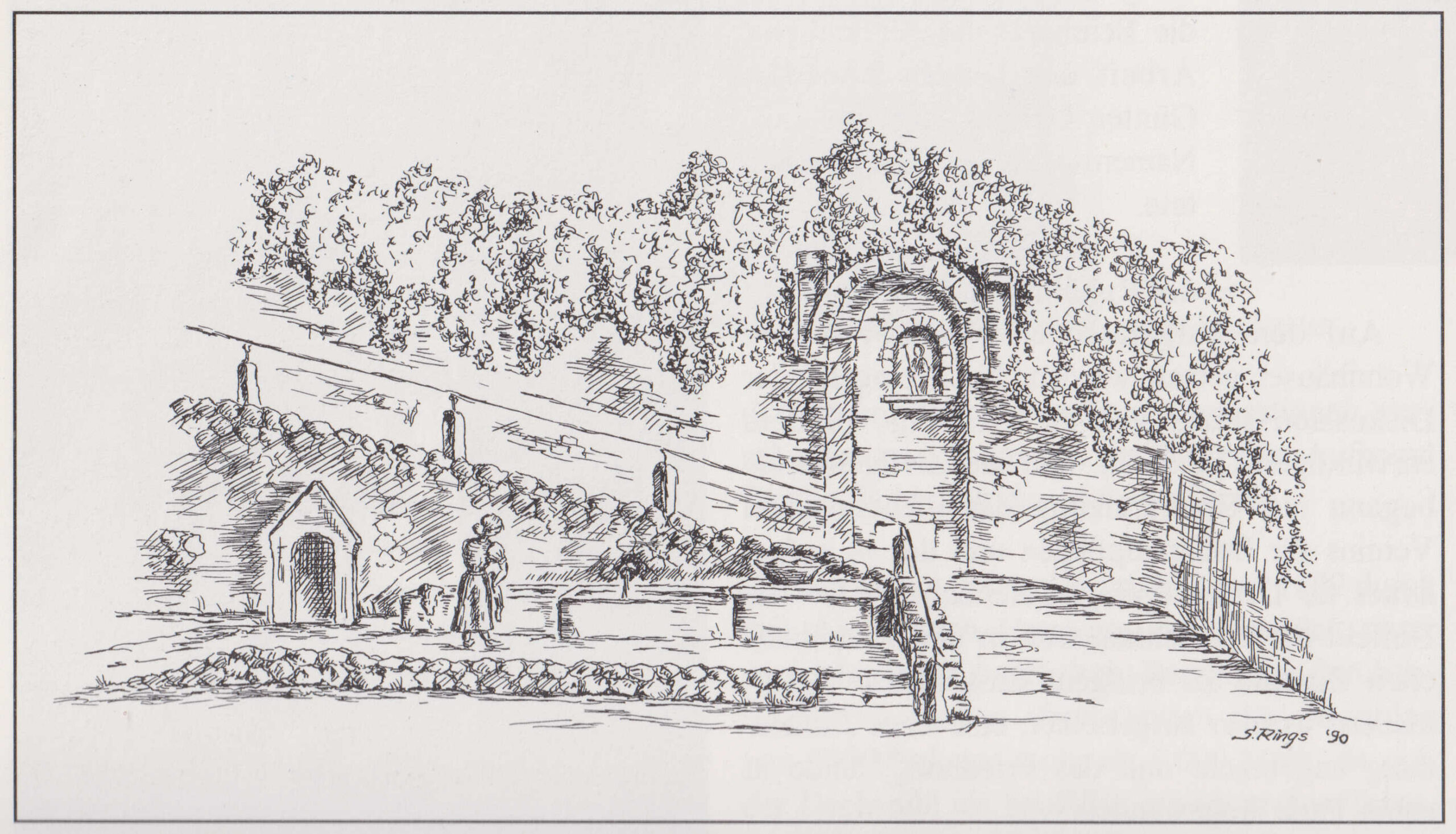

Ehrenmal

auf dem alten Friedhof

Spätgothischer Chor der ehemaligen Kirche St. Maria. Auf Schrifttafeln wird den Gefallenen und Vermissten der vergangenen Weltkriege gedacht.

Um das Ehrenmal selbst kümmert sich Manfred Birrenbach.

Die Außenanlage pflegt der QV Dattenberg.

Reiner W. Schmitz, 28. März 2021: „Der Grabstein von Immet (Edmund, Emoelt) von Honnef (*14.02.1649 in Honnef, daher der Name) steht rechts hinter der Kapelle. Sein Vater war Claß (Nikolaus) Prangenberg vom Menzenberg. Immet oder Emoelt starb am 9. Januar 1719 und war Gerichtsschöffe in Dattenberg. Er war verheiratet mit Eva von Stern (Stennen, auch Stein), die wohl vom Sterner Hof oberhalb von Linz stammte, *10.09.1641 und deren Grabstein sich ebenfalls oberhalb der Kapelle befindet. Sie starb vor ihrem Mann am 07.09.1710. Das Paar hatte mit Johannes, Catharina, Maria Sibilla, Severin, Agnes, Jacob, Georg, Margaretha, Ferdinand, Christian und Johann 11 Kinder und ist wohl der Ursprung des Familiennamens Honnef in Dattenberg, Leubsdorf und Umgebung. Nach meinem Stammbaum sind Immet und Eva eines meiner Ur(x7) Großelternpaare.“

Siehe auch Wegekreuz Dattenberger Brauerei.

Wenn auch die Schrift nicht eindeutig zuerkennen ist, zeugen doch alte Grabkreuze von Ureinwohnern Dattenbergs.

1

2

Die Treppe hinten links neben dem Ehrenmal wurde anfangs der 60er Jahre von Winfried Schmitz unter anderem mit Resten aus liegen gebliebenen Grabeinfriedungen angelegt.

1

2

Ehrenmal

auf dem neuen Friedhof

Das Kreuz wurde 2023 von der Zimmerei Schneider aus Leubsdorf neu gebaut. Der Corpus wurde gleichzeitig von der Zimmerei Schneider restauriert.

1

2

1

2

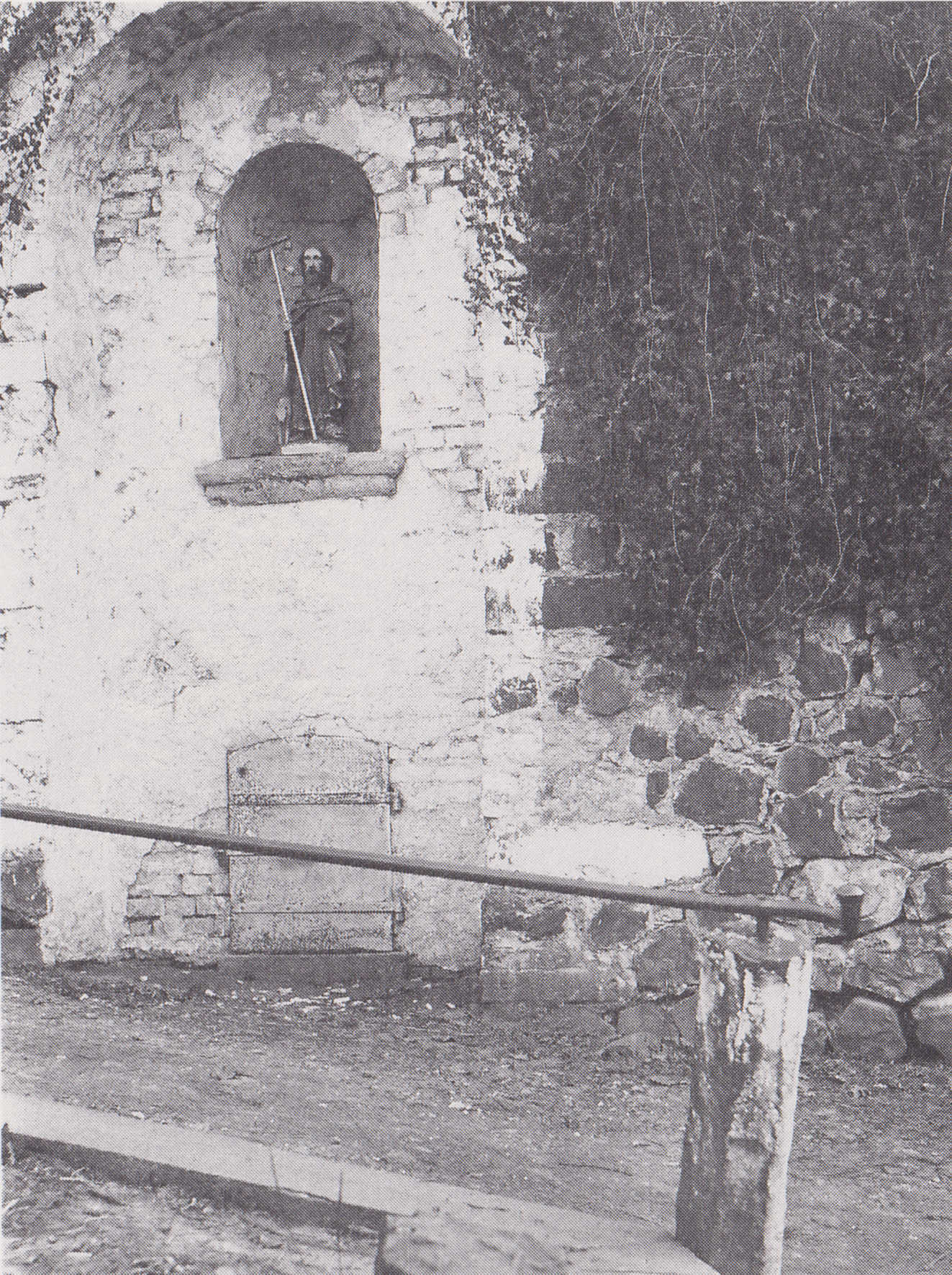

Bildstock:

Antoniusborn

Anton Rings: „Über der Brunnenstube steht die Statue des Abtes Antonius, Patron der Herrlichkeit Dattenberg und Schutzpatron der Schweine. Der Born war eine Begegnungsstätte. Hier wuschen die Frauen ihre Wäsche und tauschten Neuigkeiten aus.“

Chronist Anton-Joseph Weidenbach (1809-1871): „Diese Quelle sprudelte einst unter der Kirche aus der Mauer hervor. Das Wasser wurde später, als die Steinfuhrwerke dem Börnchen zu nahe kamen, an die Mauer oberhalb der Waschtröge geführt. Der Quelle sagte man Heilwirkung nach; hatte jemand entzündete Augen, so wurde ein Krug des Wassers geholt und damit Spülungen gemacht. Die Heilwirkung sprach sich rund, und Leute aus den umliegenden Orten kamen, um sich das Wasser zu holen.“

© „Dattenberg – Ein Heimatbuch“ Seite 30

Wie Weidenbach weiter berichtet, schnitzte um 1850 Schreiner Franz Ronig eine neue Figur, weil die alte morsch geworden war. Diese wurde 1977 gestohlen. Bruder Karl Siebertz schnitzte die nunmehr dritte Figur, die seit 1978 an den Schutzpatron erinnert.

Siehe auch „Der Hl. Antonius mit der Sau“

von Jakob Schoop

1

2

1

2

1

2

Bildstock:

Im Heister

Besser bekannt als das „Et Raste Hillijehüsje“. In früheren Zeiten brachten Waldarbeiter geschlagenes Holz nach Hause und legten hier eine Rast ein.

Die Madonna wurde von Karl Siebertz geschnitzt. Der afrikanische Einschlag erklärt sich mit seiner Zeit als Bruder in Afrika.

Vor Jahren wurde von der FWG das Dach renoviert. 2022 wurde der Innenraum des Bildstocks von Migliedern des Junggesellenvereins aufgefricht.

Es sei auf die Heimatgeschichte von Jakob Schoop: „Et Raste Hillijehüsje im Heister“ hingewiesen.

1

2

1

2

1

2

Mariensäule:

Linz Verschönerung

Freiherr von Mengershausen errichtete in der von ihm übernommenen Gemarkung im Jahre 1858 ein Häuschen zu Ehren der Unbefleckten Empfängnis Mariens.

Das Umfeld an der Gebetsstätte wird schon seit Jahrzehnten von Linzer Bürgerinnen und Bürgern auf eigene Kosten gepflegt und in Ordnung gehalten. An dieser Stelle einen großen Dank dafür! Übrigens wurde auch die Marien-Figur schon mehrmals farblich umgestaltet – letztmalig von dem Linzer Künstler Norbert Kersting, der auch vor Ort die vorhandenen Schäden ausbesserte.

© ‚rheinkiesel‘ 2020-05 , von Christian Adams

1

2

1

2

Mariensäule:

Auf der Grünth, Leubsdorf

Sie steht am Rheinsteig zwischen Dattenberg und Leubsdorf.

Hierzu ein Auszug aus den Aufzeichnungen von Josef Schmitt, Pfarrer i.R.:

„Der Rheinhöhen-Pfad ‚Auf der Grünth‘ ist mir durch meinen fast täglichen Spaziergang ans Herz gewachsen. Mein Wunsch seit langem war, ein Marterl zu Ehren Mariens zu errichten.

Durch den Auftrag meiner früheren Pfarrei Kärlich, eine historische Basalt-Säule auf dem Raiffeisenplatz anstelle der abgerissenen Kapelle am Schulplatz zu errichten, führte mich einige Mal zum Bildhauer Paul Milles nach Mayen. Dort begeisterte mich eine Säule mit dem Bild der Pieta.

Am 3. Mai 1985 gab ich Herrn Milles den Auftrag mit dem Termin für den 15. August (Anm.: Maria Himmelfahrt). Milles, mit dem ich durch meine Besuche ein persönliches Vertrauensverhältnis gewonnen hatte, versprach mir, diesen Termin einzuhalten …

… Nun hat die ‚Gründ‘ einen Mittelpunkt. Eine Bereicherung für den Ort.“

Die Gegend ist auch unter der Schreibweise „Auf dem Grund“ bekannt.

Text

1

2

Inschrift vorne:

AVE MARIA

Muttergottes vom Grünth

MCMLXXXV

Inschrift hinten:

BETE EIN AVE FÜR

PASTOR JOSEF SCHMITT

PFR.I.R. LEUBSDORF

Kleines Glossar der Wegekreuze

Gedenkkreuz

Diese Kreuze werden von Hinterbliebenen zum Gedenken an Ereignisse oder Menschen errichtet, die bei einem Unfall oder durch ein Verbrechen ums Leben kamen. Es ist der einzige Brauch der heute noch in ganz Deutschland gepflegt wird. Ältere Gedenkkreuze erinnern an Kriegsgefallene.

Flurkreuze/Wegekreuze

Diese Kreuze dienen als Wegmarken für Wanderer und Pilger. Sie weisen auf gefährliche Stellen hin und laden ein, innezuhalten und ein Gebet zu sprechen.

Heiligenhäuschen

Diese kleinen Kapellen beherbergen Heiligenfiguren oder -bilder, die durch Fenstergitter geschützt sind. Sie wurden ab dem 13. Jahrhundert zur Verehrung des dargestellten Heiligen, zum Dank nach überstandenen Gefahren, als der Erinnerung an schlimme Ereignisse oder als Erfüllung von Gelübden erbaut.

Sühnekreuz

Das Sühnekreuz oder Mordkreuz aus Granit-, Sandstein- oder Basalt gehört zu den ältesten Flurdenkmälern. Sie wurden zwischen dem 13. und 16. Jahrhundert nach der damaligen Rechtsprechung von Tätern und deren Familien als Widergutmachung gesetzt.

Votivkreuz

Die Stifter errichteten diese Kreuze aus Dankbarkeit oder wegen eines Gelübdes nach der Errettung aus einer Notlage wie Krieg, Krankheit, Seuche oder Lebensgefahr.

Wetter- oder Hagelkreuze

Diese Kreuze wurden als Schutz vor Wetterkatastrophen oder nach schweren Unwettern aufgestellt.

Anmerkung: Dieses Glossar soll eine Gedankenstütze sein und zu weiteren Recherchen führen.

Text

Danke

… an Helmut Wolff für die Dokumentation und bisherigen Recherchen.

Jedes dieser „Denk“mäler hat eine Geschichte zu erzählen, die zum Nachdenken anregen soll. Diese sind nicht zu allen Örtlichkeiten bekannt, z.B. wer hat es wann errichtet und warum?, wer kümmert sich heute darum? So sind alle aufgerufen, ihre Kenntnisse mitzuteilen, um zur Vervollständigung beizutragen. Diese Mitteilungen werden sich dann an passender Stelle wiederfinden.

Herr Wolff würde sich über eine Kontaktaufnahme freuen:

Telefon: 02644 7947 , eMail: helmut@wolff-dattenberg.net